Das deutsch-französische Entwicklungsprojekt Main Ground Combat System hat auch bei der 25. Auflage der International Armoured Vehicles Conference (IAVC) in Farnborough großes Interesse bei den Konferenzteilnehmern gefunden. Es ist auf der IAVC das einzige Projekt, das sich mit neuem Konzept und neuen Technologien soweit von seinen Vorgängen entfernt.

Gründe für das Mehrplattform-Konzept

Auf der IAVC hat der Head of Operations im gemeinsamen Projektteam MGCS, Oberst Armin Dirks, die Grundlagen des Projekts erläutert. Ausgehend von dem umfangreichen Katalog an Fähigkeiten, die für das MGCS gefordert sind, und mit den Rahmenbedingungen Gewicht unter 50 Tonnen, weniger Personal und Aufwuchsfähigkeit führten die Systementscheidungen zu einem Mehrplattformkonzept.

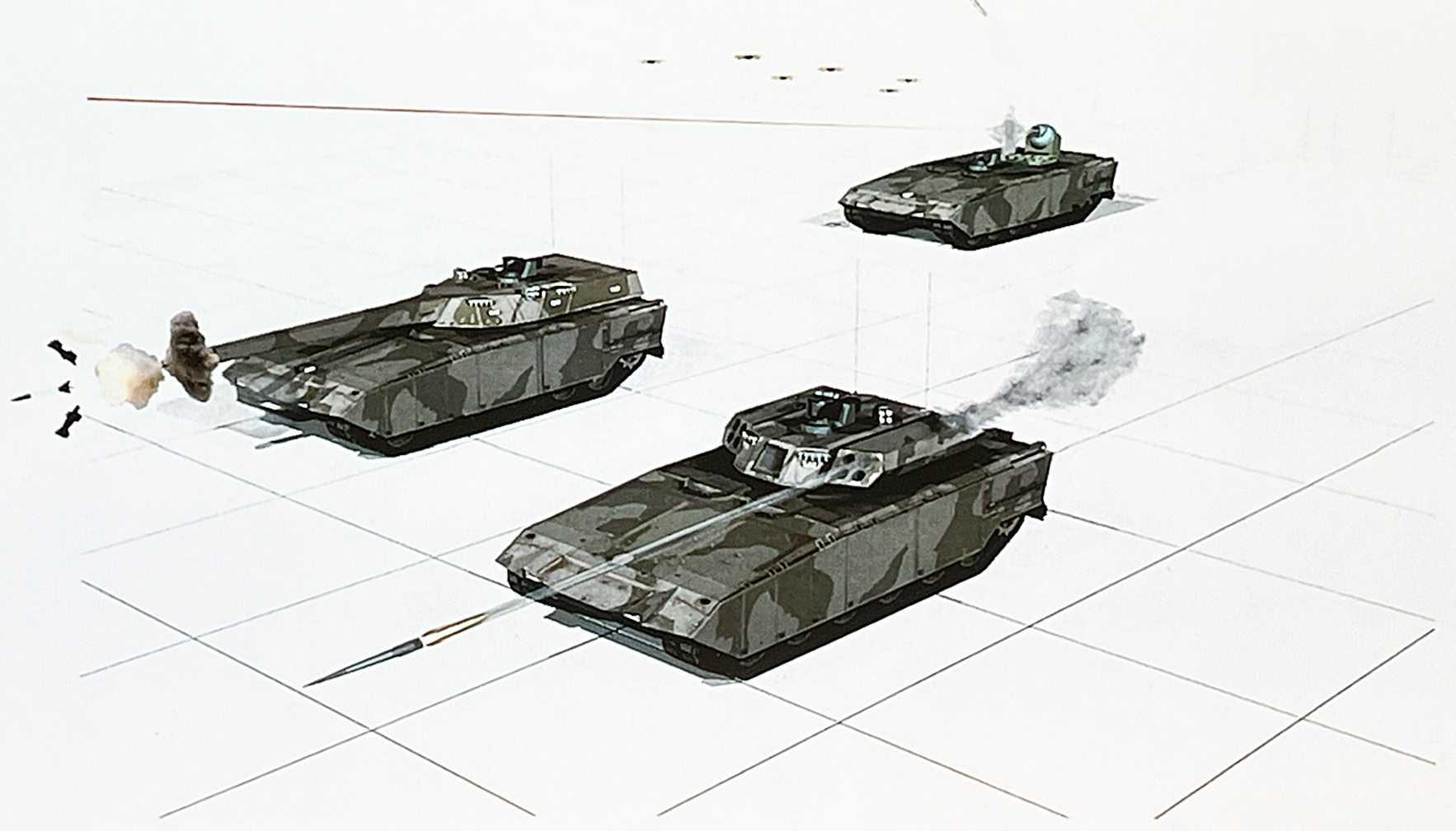

Derzeit sind ein bemanntes Kanonenfahrzeug, ein bemanntes Unterstützungsfahrzeug mit Raketen (u.a. Hyper-Velocity-Raketen) und ein unbemanntes Unterstützungsfahrzeug mit zusätzlichen Sensoren und Wirkmitteln über die Sichtlinie hinaus (Non-Line-of-Sight, NLOS) geplant. Diese können im Verbund alle Forderungen erfüllen. Die Fahrzeuge werden auf der gleichen Wanne aufgebaut, um weitestgehend gleiche Mobilität, ähnliches Aussehen (aus Tarnungsgründen) und gleiche Logistik zu erreichen.

Geschwindigkeit und Präzision

Das moderne Gefechtsfeld ist von umfassender und immerwährender Aufklärung geprägt, die zu einer ständigen Bedrohung insbesondere statischer Kräfte führt. Daraus wird abgeleitet, dass die eigenen Kräfte ständig in Bewegung sein und den Feind mit schnellem, präzisem Feuer bekämpfen können müssen. Die Konsequenz ist eine weitgehende Automatisierung aller Prozesse des Feuerkampfs, um Kommandanten sowie Zug- und Kompanieführer von Routineaufgaben zu entlasten.

Dazu gehört u.a. die Erfassung aller ballistischen Daten, die Zielidentifikation, -darstellung und -zuweisung und die Waffenauswahl. Damit kann sich das Führungspersonal auf Entscheidung konzentrieren und als „man-in-the-loop“ die Entscheidung treffen, ob ein Ziel bekämpft wird. Dann aber muss mit dem ersten Schuss ein – am besten – Vernichtungstreffer erfolgen.

Nächster Schritt im Projekt

Als nächster bedeutender Schritt war der Abschluss des Entwicklungsvertrags im Herbst 2025 vor der Bundestagswahl geplant, jetzt ist die Planung im Herbst 2025 nach der Regierungsbildung. Der Zeitplan kann aus Sicht des Beschaffungsamtes eingehalten werden, denn die Leistungsbeschreibung steht bereits im Wesentlichen fest. Sobald die Projektgesellschaft MGCS von den vier Gesellschaften KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme und THALES SIX gegründet ist, können die Vertragsverhandlungen beginnen.

Brücke zum MGCS

Das MGCS kommt in den 2040er Jahren, so Dirks. Bis dahin muss die Panzertruppe duellfähig bleiben und sich vor allem gegen Panzerfeind durchsetzen können. Das Heer rüstet derzeit zwei Drittel der Panzerflotte auf den Standard Leopard 2 A7 um. Diese Panzer sind bei rund zwanzig Jahren Lebensdauer bis zur Einführung des MGCS einsatzfähig. Als Ersatz für die Abgabe an Litauen und zur Stückzahlerhöhung, um die Panzerbrigade 45 in Litauen ausstatten zu können, hat die Bundeswehr 123 Kampfpanzer Leopard 2 A8 bestellt, die bis 2030 ausgeliefert werden sollen.

Um die verbleibende Lücke bis zur vollen Einsatzbereitschaft des MGCS zu schließen, wird zurzeit untersucht, welche Fähigkeiten mit einer „Brückenlösung“ realisiert werden können. Basierend auf dem eingeführten Leopard 2, und weiterhin als „Single-Platform“-Konzept, werden neue Technologien identifiziert, die mit der Brückenlösung realisiert werden können. Neben weiterer Digitalisierung und Drohnen für Aufklärung und Kampf könnte dazu auch eine 130mm-Kanone mit automatischem Lader gehören. Die Entscheidung über die Konfiguration soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 getroffen werden. Die Einführung in die Truppe könnte in den frühen 2030er Jahren erfolgen.

Wegen der einschneidenden Änderungen gegenüber seinen Vorgängern könnte die Brückenlösung die Bezeichnung „Leopard 3“ erhalten.

Zeitdruck

Wenn auch die Zeitlinien mit 2030 und 2040 großzügig erscheinen, dürfen die Beteiligten keine Zeit verlieren. Die Programme sind nicht nur technisch anspruchsvoll, sie stehen auch im Blickpunkt der Politik. Da gilt es, langfristig die benötigten Finanzmittel bereitzustellen, damit das Deutsche Heer und die Bundeswehr sich rechtzeitig gegen absehbare Bedrohung wehren können. Nicht nur U-Boote brauchen bis zu zehn Jahre bis zur Einführung, wie Minister Boris Pistorius im Dezember 2024 sagte, auch bei Kampfpanzern ist ein ähnlicher Zeitansatz notwendig.

Gerhard Heiming